Das Leben in schweren Zeiten

„Berliner Realismus“ im Käthe Kollwitz Museum – kunst & gut 10/19

In Berlin lebte das Leben. Hier wurde im Luxus geschwelgt, Vergnügungen und Ausschweifungen standen auf der Tagesordnung. Mehr aber herrschten Armut und soziale Schieflagen bis hin zu Hungersnot und Prostitution. Die Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung und die Verluste und Versehrungen durch den Ersten Weltkrieg waren im Stadtbild präsent. Es war die Zeitzwischen 1890 und den frühen 1930er Jahren. Das Kaiserreich und die Weimarer Republik bis hin zur NS-Machtübernahme kennzeichneten schwindelerregende Aufschwünge und Abstürze, unterstützt durch den industriellen Fortschritt, dem große Teile der Bevölkerung dienten, und eine Verstädterung der Gesellschaft.

Die Künstler, die selbst oft der ärmeren Bevölkerung angehörten, hielten genau dies fest und schufen noch politische Flugblätter und Plakate, die Anklage und Mitleid in die Gesellschaft trugen. Und sie erstellten druckgrafische Zyklen und Blätter für Mappen, die zur Verbreitung vorgesehen waren und teils zugunsten der notleidenden Mitbürger verkauft wurden. Das direkteste Medium blieb die Zeichnung, in der etwa Käthe Kollwitz und Otto Dix zu Hause waren. Sie zeigen die zerfurchten Gesichtszüge und erschöpften Blicke der Arbeiter und den sorgenvolle Ausdruck der Mutter mit ihrem Kleinkind. Hinzu kam als neues Medium die Fotografie, die im nächsten Schritt zur Fotocollage führte: Berlin war eben auch ein Zentrum der künstlerischen Avantgarde.

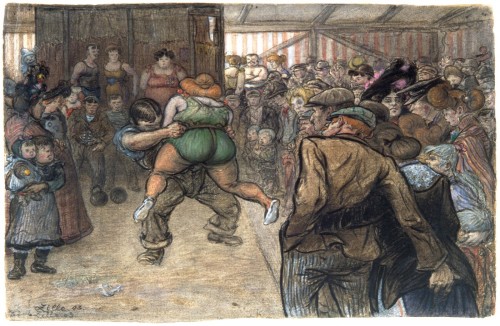

Die direkteste, unmittelbar wirkende Sprache aber blieb die des Realismus und dieser umfasste in dieser Zeit, die nun in der Ausstellung im Kollwitz Museum beleuchtet wird, ein Spektrum von der sachlichen Schilderung bis zur Verzerrung und zur karikierenden Überspitzung. Genreszenen und Milieuschilderungen sowie figurenreiche Beschreibungen des Alltags und des gesellschaftlichen Lebens stehen neben Porträts unbekannter Menschen der Straße. Natürlich ist eine solche Ausstellung im Museum über der Neumarktpassage ideal, die „Hauskünstlerin“ Käthe Kollwitz gehört zu diesen engagierten Künstlern. Und sie wird nun – mit etwas anderer Akzentsetzung als bei der ersten Ausstellungsstation in Berlin – zur Schlüsselpersönlichkeit anhand der Werke aus dem eigenen Bestand. Weitere Hauptkünstler der Ausstellung sind Hans Baluschek, Otto Dix und George Grosz, Bruno Voigt und Heinrich Zille.

Zwischen den feinen Zeichnungen und Bildfolgen geraten immer wieder grandiose Malereien in den Blick wie der „Berliner Rummelplatz“ (1914) von Hans Baluschek oder – als Kontrastprogramm – der „Schützengraben“ (1914) von Otto Dix und der „Zeitungsjunge“ (1928) von Conrad Felixmüller. Den Begriff „Berliner Realismus“ gibt es in der gängigen kunsthistorischen Terminologie übrigens gar nicht. Hier macht er Sinn. Zum Ausstellungsauftakt im Berliner Bröhan-Museum entwickelt, meint er eben eine sozialkritisch orientierte Kunst, die die Augen nicht verschließt, nichts verklärt und sich die Sensibilität für die kleinen Beobachtungen bewahrt. Deutlich wird dabei die Solidarität der Künstler mit der Bevölkerung: So nah am alltäglichen Leben, besonders auf der Straße, war die Kunst nie zuvor in Deutschland.

Berliner Realismus. Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix | bis 5.1. | Käthe Kollwitz Museum | 0221 227 28 99

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Käthe Kollwitz entdecken

Käthe Kollwitz entdecken

Wiedereröffnung des Käthe Kollwitz Museums am Neumarkt – kunst & gut 01/26

Wieder offene Türen

Wieder offene Türen

Wiedereröffnung des Käthe Kollwitz Museum Köln

Aus dem Schatten ins Licht

Ein Abschied, ein Buch und andere Bilder im Käthe Kollwitz Museum – kunst & gut 04/22

Zeichnungen einer großen Malerin

Maria Lassnig im Käthe Kollwitz Museum Köln – kunst & gut 11/21

Aus dem eigenen Erleben

Aus dem eigenen Erleben

Autobiographische Impulse in der Kunst von Käthe Kollwitz – kunst & gut 08/20

Eine Sekunde

Eine Sekunde

Das fotografische Werk von Anja Niedringhaus – kunst & gut 05/19

Ordnung im Blick

Ordnung im Blick

Die Fotografin Eva Besnyö im Käthe Kollwitz Museum – kunst & gut 11/18

Zeugen der Geschichte

Zeugen der Geschichte

„Zeitenwende(n)“ im Käthe Kollwitz Museum – kunst & gut 08/18

Augenzeugin mittendrin

Tremezza von Brentano im Käthe Kollwitz Museum – kunst & gut 02/18

Vom Menschen in Krisenzeiten

Eine Auswahl der Käthe-Kollwitz-Preisträger im Museum am Neumarkt – kunst & gut 11/17

Mit den Augen des Bildhauers

Mit den Augen des Bildhauers

Auf dem Weg zum Denkmal: Gustav Seitz im Käthe Kollwitz Museum – kunst & gut 08/17

k.jpg) Sieben Blätter

Sieben Blätter

„Bauernkrieg“: Ein druckgraphisches Hauptwerk von Käthe Kollwitz im Museum am Neumarkt – kunst & gut 05/17

Bilder in Sorge

„Amazônia“ von Sebastião Salgado im Rautenstrauch-Joest-Museum – kunst & gut 12/25

Mahnmal gegen Unmenschlichkeit

„Die Verleugneten“ im Kölner NS DOK – Kunst 11/25

Gegen den Strom

„Make the secrets productive!“ im Kolumba – kunst & gut 11/25

Grau-Weißer Farbenrausch

Steffen Lenk in der Galerie Anke Schmidt – Galerie 10/25

Kunstwerk Demokratie

„We … Together“ im NS Dokumentationszentrum – Kunst 10/25

Das Konzept der Fotografie

Bernd und Hilla Becher in der Photographischen Sammlung – kunst & gut 10/25

Morpheus Erbarmen

Sebastian Fritzsch in der Temporary Gallery – Kunst 09/25

Licht sehen

Johanna von Monkiewitsch in der Kunst-Station Sankt Peter – kunst & gut 09/25

Falterflirren unter der Haut

Sarah Caillard in der Galerie R;68 – Kunst 08/25

Bewegung und Stille der Linie

Tanaka Ryōhei und Jianfeng Pan im Museum für Ostasiatische Kunst – kunst & gut 08/25

Letzte Ernte in Eden

Drei Kölner Ausstellungen über Natur und Kunst – Galerie 08/25

Rendezvous mit der Schöpfung

Das Projekt „WERKnah“ von der Künstlergemeinschaft Grevy – Kunst 07/25