Nicht schweigen

Udo Zimmermanns Kammeroper „Weiße Rose“ – Opernzeit 11/16

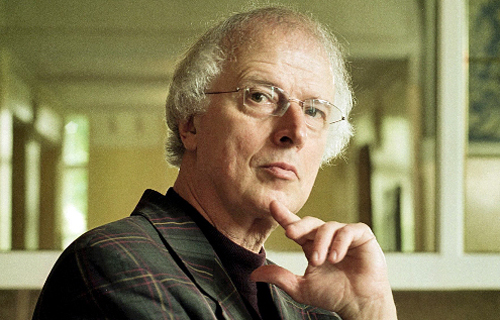

„Kunst ist eine Chance, völkerverbindend zu wirken, zumal in Zeiten, wo die Politik versagt“, sagt Udo Zimmermann. Kunst vermag es, Dialoge herzustellen, die Politiker nicht zu Stande bringen. Kunst lässt teilhaben an menschlichen Schicksalen und macht sie physisch und psychisch erfahrbar. Der Künstler ist ein Vermittler und aufgerufen, mit den Menschen und zu ihnen zu sprechen. Somit ist Zimmermanns humanistisches Verständnis von Kunst in Zeiten von Ausgrenzung und nationalistischen Tendenzen aktueller denn je.

Am 22. Februar 1943, im Geburtsjahr von Udo Zimmermann, wurden die Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose vom Volksgerichtshof wegen ihrer Aufrufe gegen die Verbrechen des Naziregimes zum Tode verurteilt, nachdem man zwei ihrer Mitglieder, Hans und Sophie Scholl, vier Tag zuvor in der Münchner Universität beim Verteilen von Flugblättern festgenommen hatte. Die Kammeroper rückt das Geschwisterpaar in ihrer letzten Stunde vor der Hinrichtung ins Zentrum. Die 16 Szenen sind assoziativ miteinander verknüpft, einen linearen Handlungsstrang gibt es nicht. In Monologen reflektieren die zum Tode Verurteilten ihre Erinnerungen, visionäre Bilder scheinen auf. Empfindungen über das Fronterlebnis, den Abtransport von Kindern, die letzte Begegnung mit den Eltern brechen hervor. Dem Gefühl von existentieller Leere und Todesangst stellen sie ihre Hoffnung entgegen, so dass sie am Ende die Vollstreckung des Urteils und den Tod annehmen können. Hans und Sophie sind keine Märtyrergestalten, sondern Identifikationsfiguren, die ihren Glauben an die Menschlichkeit an die Zuschauer weitergeben. Ihr christliches Ethos gebietet ihnen, sich zur Nächstenliebe zu bekennen und gegen Unmenschlichkeit anzugehen.

Der Librettist Wolfgang Willaschek kombiniert Briefstellen der historischen Personen mit Texten von Dietrich Bonhoeffer, Franz Fühmann und Tadeusz Rozewicz zu einem inneren Theater, das über das historisch Konkrete hinaus geht. „Weiße Rose“ ist abstrahiert und verdichtet Geschichte in zwei menschlichen Schicksalen, die in Verbindung mit der Musik direkt für den Zuschauer erfahrbar sind. Die Geschwister sprechen kaum miteinander. Sophie ist die emotionalere von beiden und drückt ihr Erleben in lyrischen Naturbetrachtungen aus, Hans betrachtet seine Situation in nüchternen Kommentaren. In der Schlussszene richten sich beide an das Publikum und appellieren: „Nicht schweigen...sagt nicht, es ist fürs Vaterland! ...Verlängert diesen Wahnsinn nicht, stellt euch nicht länger blind und taub.“

Die Komposition macht das Orchester zum das Stück tragenden Mitspieler, Kommentator und Gegner der beiden Hauptfiguren: Differenzierte, filigrane Klänge bringen Todesahnungen und Visionen der Verurteilten zum Ausdruck. Die Destruktivität des Regimes kommt in martialischen Akkordschlägen zum Ausdruck, die sich an bestimmten Stellen den Lyrismen der Vokalstimmen entgegen stellen, das massive Schlagwerk klingt brutal vernichtend. In stilistisch an Berg und Mahler angelehnten, verzerrten Walzern erklingt „die groteske Maske einer erschreckend gleichgültigen Welt“. Am Ende siegt die zerstörerische Diktatur in Klanggestalt eines nationalsozialistischen Kampfliedes und Geschrei einer fanatischen Menschenmenge – die Stimmen der Humanität verstummen.

„Weiße Rose“ | R: Niki Ellinidou | 28.10., 1., 5., 9., 10., 13., 15.11. | Oper Köln | 0221 22 12 84 00

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Nie erkaltender Stoff

Nie erkaltender Stoff

„I Capuleti e i Montecchi“ in der Kölner Philharmonie – Klassik am Rhein 02/26

Hymne an Liebe und Toleranz

Hymne an Liebe und Toleranz

„Der Barbier von Sevilla“ an der Oper Bonn – Oper in NRW 01/26

Ab in die Hölle

Ab in die Hölle

Zwei Opern mit Bezug zu Dantes „Inferno“ in Gelsenkirchen – Oper in NRW 01/26

War doch nur ein Prank

War doch nur ein Prank

„Max und Moritz“ an der Oper Köln

Liebe überwindet den Tod

Liebe überwindet den Tod

„Orpheus und Eurydike“ am Gelsenkirchener MiR – Oper in NRW 12/25

Der Insasse und das Insekt

Der Insasse und das Insekt

„Die Ameise“ am Theater Bonn

„Man spürt den Theatermenschen“

„Man spürt den Theatermenschen“

Dirigent Daniel Johannes Mayr über die Bonner Wiederentdeckung der Oper „Die Ameise“ – Premiere 12/25

Singende Fische

Singende Fische

„Die Frau ohne Schatten“ am Theater Bonn – Oper in NRW 11/25

Liebe gegen alle Widerstände

Liebe gegen alle Widerstände

„Roméo et Juliette“ in Krefeld – Oper in NRW 11/25

Offene Erwartungen

Offene Erwartungen

Das „Rheingold“ an der Oper Köln – Oper in NRW 10/25

Verzweifelte Leidenschaft

Verzweifelte Leidenschaft

„Manon Lescaut“ an der Oper Köln – Oper in NRW 09/25

Zusammenprall der Extreme

Zusammenprall der Extreme

„Der Goldene Drache“ von Peter Eötvös am Theater Hagen – Oper in NRW 09/25

Spuk mit Fragezeichen

„2:22“ am Kleinen Theater Bad Godesberg – Prolog 02/26

„Wir denken an ein liebevolles Beschimpfen“

Das Cuma Kollektiv inszeniert „Bühnenbeschimpfung“ am Freien Werkstatt Theater – Premiere 02/26

Das Meer in dir

„Aqua@Cycles“ in der Alten Feuerwache – Theater am Rhein 01/26

Im Hamsterrad des Grauens

„Der Gott des Gemetzels“ am Theater Bonn – Prolog 01/26

„Als säße man in einem flirrenden Zirkuszelt“

Regisseur Sergej Gößner über „Der fabelhafte Die“ am Comedia Theater – Premiere 01/26

Der Tanz der Krähe

„Die Ecke“ in der Alten Wursterei – Auftritt 01/26

Auszeit der Ewigkeit

„Pyrofems“ von Wehr51 im Studio Trafique – Auftritt 12/25

Praktisch plötzlich doof sein

Helge Schneider präsentiert seine neue Tour – Prolog 12/25

So verwirrend wie das Leben

„Berlin Alexanderplatz“ am Schauspiel Köln – Prolog 11/25

Verlorene Jahre

„The Drop“ am Jungen Schauspiel in Düsseldorf – Prolog 11/25

Über zwei Ikonen

„Marlene Piaf“ am Theater der Keller – Theater am Rhein 12/25

„Ein armes Schwein, aber auch ein Täter“

Regisseur Hans Dreher und Schauspielerin Laura Thomas über „Laios“ am Theater im Bauturm – Premiere 11/25