Fantastische Welten

Auf Reisen gehen mit Comic-Klassikern – ComicKultur 02/15

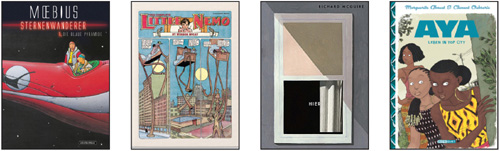

Jean Giraud hat unter seinem bürgerlichen Namen jahrzehntelang die realistische Westernserie „Leutnant Blueberry“ gezeichnet. Unter dem Pseudonym Moebius entfaltete er seit Mitte der 70er Jahre hingegen eine surreale Science Fiction-Welt, in der er grafisch und erzählerisch die klassischen Regeln der Comic-Kunst missachtete. Zusammen mit dem Filmemacher Alejandro Jodorowsky erlangte er Anfang der 80er Jahre mit dem „Incal“-Zyklus große Aufmerksamkeit. Kurz darauf führte Moebius ein Auftrag für Citroen zu einer weiteren Science Fiction-Serie, in der der Zeichner seine Freiheiten noch mehr ausreizte: Zwei Raumfahrer stranden auf einem kahlen Planeten, von wo sie geradewegs in einen paradiesischen Kosmos katapultiert werden, der sie ihrer Natur wieder näher bringt. „Die Sternenwanderer“ wirkt wie ein Experiment der Écriture automatique: Die Helden stolpern in ihrer Selbstfindungsreise von einer fantastischen Welt in die nächste. In seiner psychedelischen Zivilisationskritik verarbeitet Moebius auch sein Interesse an natürlicher Rohkosternährung. Auf dem Gebiet erscheint das bildgewaltige Epos aktueller denn je. Die Neuauflage ist in jedem Band mit Texten über und Interviews mit dem 2012 verstorbenen Zeichner angereichert (Schreiber & Leser).

Nicht minder fantastisch sind die Welten, in die Winsor McCay den kleinen Jungen Nemo vor über hundert Jahren schickte. Der Zeitungscomic „Little Nemo in Slumberland“ erschien von 1905 bis 1913 regelmäßig und wurde in den 20er Jahren noch einmal reaktiviert. Ästhetisch vom Jugendstil beeinflusst, freudsche Traumdeutung erahnend und dem Surrealismus vorgreifend, erzählt McCay in einer fortlaufenden Geschichte von den Träumen eines kleinen Jungen. Die bahnbrechende Serie des Comic-Neulings, der kurz darauf auch noch den jungen Animationsfilm revolutionierte, erscheint in einer Luxusausgabe in original Zeitungsgröße zusammen mit einem 150-seitigen Text von Herausgeber Alexander Braun, der Little Nemo und Winsor McCays weitere Werke in einen historischen Kontext einordnet und auch die Rezeptionsgeschichte berücksichtigt (Taschen).

Auch Richard McGuires „Hier“ von 1989 gilt als Klassiker. Zum 25-jährigen Jubiläum des sechsseitigen Comics hat McGuire das Thema zur über 300-seitigen Graphic Novel ausgebaut: Auf jeder Doppelseite ist eine Zimmerecke zu sehen. Jede Zeichnung unterscheidet sich in der Datierung, die von mehreren tausend Jahren v. Chr. bis in die nahe Zukunft reicht. Man sieht 90er-Jahre-Einrichtung, prähistorische Wildnis oder den Hausbau im 18. Jahrhundert. Und man sieht die Menschen ihrer Zeit. Zudem gibt es innerhalb des seitenfüllenden Panels kleinere Ausschnitte, die wiederum anderen Zeiten zugeordnet sind. So entsteht ein Kaleidoskop, das den Ort in den unterschiedlichsten Zeitebenen spiegelt, aber bei aller Brechung Geschichten erzählt. Ein großartiges und wunderschönes Erzählexperiment (DuMont). Die Reihe „Aya“, die Clément Oubrerie für Marguerite Abouet aufwändig umsetzt, erzählt vom Leben in der Elfenbeinküste. Das ungewöhnliche: Es geht nicht um Krieg, Hunger und Bildungsnot, sondern um den ganz normalen Alltag in den frühen 80er Jahren. Der zweite Sammelband „Leben in Yop City“ fasst wiederum drei Hefte zusammen und wechselt zwischen den Hauptfiguren in Paris, in der urbanen und der dörflichen Elfenbeinküste: Hier wird gestritten, gelacht, gearbeitet und gefeiert. Das pulsierende Leben strahlt aus jedem einzelnen Panel (Reprodukt).

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Erinnerungskultur

Erinnerungskultur

Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25

Die Geschichte der Frau

Die Geschichte der Frau

Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25

Aufwändige Abschlüsse

Aufwändige Abschlüsse

Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25

Massenhaft Meisterschaft

Massenhaft Meisterschaft

Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25

Kampf den weißen Blättern

Kampf den weißen Blättern

Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24

Comics über Comics

Comics über Comics

Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24

von chtren-comickultur-678.jpg) Krawall und Remmidemmi

Krawall und Remmidemmi

Begehren und Aufbegehren im Comic – ComicKultur 10/24

Ein Quäntchen Zuversicht

Ein Quäntchen Zuversicht

Düstere, bedrohliche Welten mit kleinem Hoffnungsschimmer – ComicKultur 09/24

Kunst leben, Kunst töten

Kunst leben, Kunst töten

(Auto-)Biografische Comics bleiben ein großer Trend – ComicKultur 08/24

von chtren-comickultur-678.jpg) Repetitive Einsamkeit

Repetitive Einsamkeit

Comics aus der (inneren) Isolation – ComicKultur 07/24

von chtren-comickultur-678.jpg) Allzu menschlicher Sternenkrieg

Allzu menschlicher Sternenkrieg

Annäherungen an Philosoph:innen und Filmemacher:innen – ComicKultur 06/24

von chtren-comickultur-678.jpg) Von Kant bis in die Unterwelt

Von Kant bis in die Unterwelt

Zarte und harte Comicgeschichten – ComicKultur 05/24

Die Liebe und ihre Widersprüche

„Tagebuch einer Trennung“ von Lina Scheynius – Textwelten 11/25

Inmitten des Schweigens

„Aga“ von Agnieszka Lessmann – Literatur 11/25

Mut zum Nein

„Nein ist ein wichtiges Wort“ von Bharti Singh – Vorlesung 10/25

Kindheitserinnerungen

„Geheimnis“ von Monika Helfer und Linus Baumschlager – Vorlesung 10/25

Appell an die Menschlichkeit

Navid Kermanis Lesung im MAKK – Lesung 10/25

Im Spiegel des Anderen

„Der Junge im Taxi“ von Sylvain Prudhomme – Textwelten 10/25

Die Front zwischen Frauenschenkeln

„Der Sohn und das Schneeflöckchen“ von Vernesa Berbo – Literatur 10/25

Alpinismus im Bilderbuch

„Auf in die Berge!“ von Katja Seifert – Vorlesung 09/25

Keine Angst vor Gewittern

„Donnerfee und Blitzfee“ von Han Kang – Vorlesung 09/25

Roman eines Nachgeborenen

„Buch der Gesichter“ von Marko Dinić – Literatur 09/25

Süß und bitter ist das Erwachsenwerden

„Fliegender Wechsel“ von Barbara Trapido – Textwelten 09/25

Geteilte Sorgen

„Lupo, was bedrückt dich?“ von Catherine Rayner – Vorlesung 08/25

Augen auf Entdeckungsreise

„Jetzt geht’s los!“ von Philip Waechter – Vorlesung 08/25